MECÂNICA GRACELI GENERALIZADA - QUÂNTICA TENSORIAL DIMENSIONAL RELATIVISTA DE CAMPOS.

MECÃNICA GRACELI GERAL - QTDRC.

equação Graceli dimensional relativista tensorial quântica de campos G* = = [ / IFF ] G* = / G / .= / G = [DR] = .= + + G* = = [ ] ω , , / T] / c [ [x,t] ] = |

//////

| Teoria | Interação | mediador | Magnitude relativa | Comportamento | Faixa |

|---|---|---|---|---|---|

| Cromodinâmica | Força nuclear forte | Glúon | 1041 | 1/r7 | 1,4 × 10-15 m |

| Eletrodinâmica | Força eletromagnética | Fóton | 1039 | 1/r2 | infinito |

| Flavordinâmica | Força nuclear fraca | Bósons W e Z | 1029 | 1/r5 até 1/r7 | 10-18 m |

| Geometrodinâmica | Força gravitacional | gráviton | 10 | 1/r2 | infinito |

G* = OPERADOR DE DIMENSÕES DE GRACELI.

DIMENSÕES DE GRACELI SÃO TODA FORMA DE TENSORES, ESTRUTURAS, ENERGIAS, ACOPLAMENTOS, , INTERAÇÕES E CAMPOS, DISTRIBUIÇÕES ELETRÔNICAS, ESTADOS FÍSICOS, ESTADOS QUÂNTICOS, ESTADOS FÍSICOS DE ENERGIAS DE GRACELI, E OUTROS.

/

/ G* = = [ ] ω , , .=

MECÂNICA GRACELI GENERALIZADA - QUÂNTICA TENSORIAL DIMENSIONAL RELATIVISTA DE CAMPOS. EM :

O Método de Ritz é um método direto para determinar a solução aproximada de problemas de valores sobre o contorno. O topônimo homenageia Walter Ritz.

Em mecânica quântica, um sistema de partículas pode ser descrito em termos de um "funcional de energia" ou hamiltoniano, que quantifica a energia de qualquer possível configuração do sistema de partículas. Resulta da análise do funcional que determinadas configurações são mais viáveis que outras, tendo este fato relação direta com o valor próprio do sistema. Sendo frequentemente impossível analisar todas as infinitas configurações das partículas, a fim de determinar aquela com a menor quantidade de energia, é essencial aproximar o hamiltoniano com o propósito de análise numérica.

O Método de Ritz pode ser utilizado para este propósito. Na linguagem matemática, este é exatamente o método dos elementos finitos quando usado para determinar os autovalores e autovetores de um sistema hamiltoniano.

Formulação[editar | editar código-fonte]

Semelhantemente a outros métodos, uma função tentativa é testada no sistema a ser resolvido. Esta função satisfaz as condições de contorno (e quaisquer outras restrições físicas). A solução exata não é conhecida, e a função tentativa contém um ou mais parâmetros ajustáveis, que são variados a fim de se encontrar uma configuração de menor energia.

Pode-se mostrar que a energia do estado fundamental, , satisfaz uma desigualdade:

- / G* = = [ ] ω , , .=

Ou seja, a energia do estado fundamental é menor que esse valor.

O operador de troca é um operador da mecânica quântica utilizado na teoria de campos da química quântica. Especificamente, ele é o termo encontrado no método de Hartree-Fock.

Definição[editar | editar código-fonte]

O operador de troca pode ser definido como

- / G* = = [ ] ω , , .=

onde

- é o operador de troca relativo a todas interações com um elétron j-ésimo;

- são as funções de onda associadas com os elétrons em que o operador de troca é aplicado;

- são as funções de onda associadas ao elétron considerado interação j-ésima entre dois elétrons;

- é a distância entre os dois elétrons.

Na mecânica quântica, a Matriz de Fock é uma aproximação da matriz do operador energético do elétron de um dado sistema quântico. Seu nome deve-se ao físico Vladimir Fock.

A matriz de Fock é mais comumente utilizada na química computacional ao tentar solucionar as equações de Roothaan para um átomo ou um sistema molecular. A matriz de Fock é na realidade uma aproximação do operador hamiltoniano do sistema quântico. Ela inclui os efeitos de repulsão da lei de Coulomb apenas de uma forma aproximada.

A matriz de Fock é definida pelo operador de Fock. Para o caso particular em que assume-se orbitais fechadas e funções de onda com determinante único, o operador de Fock para o enésimo (i) elétron é dado por

- / G* = = [ ] ω , , .=

onde

é o operador de Fock para o enésimo (i) elétron no sistema,

é o elétron hamiltoniano para o enésimo (i) elétron,

é o número total das orbitais ocupadas no sistema (igual à parte inteira de , onde é o número de elétrons),

- / G* = = [ ] ω , , .=

é o operador de Coulomb que define a força de repulsão entre os elétrons j e i no sistema,

- / G* = = [ ] ω , , .=

é o operador de troca, define o efeito quântico produzido pela troca de dois elétrons.

Orbital atômico (português brasileiro) ou orbital atómica (português europeu) de um átomo é a denominação dos estados estacionários da função de onda de um elétron (funções próprias do hamiltoniano (H) na equação de Schrödinger , em que é a função de onda).[1] Entretanto, os orbitais não representam a posição exata do elétron no espaço, que não pode ser determinada devido à sua natureza ondulatória; apenas delimitam uma região do espaço na qual a probabilidade de encontrar o elétron é mais alta.[2]

Números quânticos[editar | editar código-fonte]

- O valor do número quântico (número quântico principal ou primário, que apresenta os valores [também representado por ]) define o tamanho do orbital. Quanto maior o número, maior o volume do orbital. Também é o número quântico que tem a maior influência na energia do orbital.

- O valor do número quântico (número quântico secundário ou azimutal, que apresenta os valores ) indica a forma do orbital e o seu momento angular. O momento angular é determinado pela equação:

- / G* = = [ ] ω , , .=

A notação científica (procedente da espectroscopia) é a seguinte:

- , orbitais

- , orbitais

- , orbitais

- , orbitais

Para os demais orbitais segue-se a ordem alfabética.

- O valor do (número quântico terciário ou magnético, que pode assumir os valores ) define a orientação espacial do orbital diante de um campo magnético externo. Para a projeção do momento angular diante de um campo externo, verifica-se através da equação:

- / G* = = [ ] ω , , .=

- O valor de (número quântico magnético de spin ou spin) pode ser . O valor de que equivale a uma valor fixo .

Pode-se decompor a função de onda empregando-se o sistema de coordenadas esféricas da seguinte forma:

- / G* = = [ ] ω , , .=

Onde

- representa a distância do elétron até o núcleo, e

- a geometria do orbital. / G* = = [ ] ω , , .=

Para a representação do orbital emprega-se a função quadrada, , já que esta é proporcional à densidade de carga e, portanto, a densidade de probabilidade, isto é, o volume que encerra a maior parte da probabilidade de encontrar o elétron ou, se preferir, o volume ou a região do espaço na qual o elétron passa a maior parte do tempo.

Na mecânica quântica, o produto Hartree é uma função de onda do sistema (muitas partículas), dada como uma combinação de funções de onda das funções de onda de partículas individuais[1]. É inerentemente campo médio (assume que as partículas são independentes) e é a versão assimétrica do ansatz determinante de Slater no método de Hartree-Fock[2]. O produto Hartree é verdadeiramente uma função de onda do elétron independente[3]

Para duas partículas,

- / G* = = [ ] ω , , .=

Isso não é satisfatório para férmions, como elétrons, porque a função de onda resultante não é antisimétrica[4][5]. Uma função de onda antisimétrica pode ser descrita matematicamente usando o determinante de Slater.

Química quântica relativística combina mecânica relativista com química quântica para calcular propriedades e estrutura de elementos, especialmente para os elementos mais pesados da tabela periódica. Um exemplo proeminente é uma explicação para a cor do ouro: devido a efeitos relativísticos, não é prateado como a maioria dos outros metais.[1]

O termo efeitos relativísticos foi desenvolvido à luz da história da mecânica quântica. Inicialmente, a mecânica quântica foi desenvolvida sem considerar a teoria da relatividade.[2] Os efeitos relativísticos são aquelas discrepâncias entre os valores calculados por modelos que consideram a relatividade e aqueles que não o fazem.[3]pág 4 Os efeitos relativísticos são importantes para elementos mais pesados com números atômicos elevados, como lantanídeos e actinídeos.[3]pág 2

Os efeitos relativísticos em química podem ser considerados perturbações, ou pequenas correções, na teoria não relativística da química, que é desenvolvida a partir das soluções da equação de Schrödinger. Essas correções afetam os elétrons de maneira diferente, dependendo da velocidade do elétron em comparação com a velocidade da luz. Os efeitos relativísticos são mais proeminentes em elementos pesados porque somente nesses elementos os elétrons atingem velocidades suficientes para que os elementos tenham propriedades que diferem do que a química não relativística prevê.[4][5]

História[editar | editar código-fonte]

Começando em 1935, Bertha Swirles descreveu um tratamento relativístico de um sistema de muitos elétrons,[6] apesar da afirmação de Paul Dirac em 1929 de que as únicas imperfeições remanescentes na mecânica quântica "dão origem a dificuldades apenas quando partículas de alta velocidade estão envolvidas e são, portanto, de nenhuma importância na consideração da estrutura atômica e molecular e das reações químicas comuns nas quais ela é, de fato, geralmente suficientemente precisa se negligenciarmos a variação da massa e da velocidade na relatividade e assumirmos apenas forças de Coulomb entre os vários elétrons e núcleos atômicos".[7]

Os químicos teóricos em geral concordaram com o sentimento de Dirac até a década de 1970, quando efeitos relativísticos foram observados em elementos pesados.[8] A equação de Schrödinger foi desenvolvida sem considerar a relatividade no artigo de Schrödinger de 1926h.[9] Correções relativísticas foram feitas na equação de Schrödinger (ver equação de Klein–Gordon) para descrever a estrutura fina dos espectros atômicos, mas esse desenvolvimento e outros não chegaram imediatamente à comunidade química. Como as linhas espectrais atômicas estavam em grande parte no domínio da física e não no da química, a maioria dos químicos não estava familiarizada com a mecânica quântica relativística e sua atenção estava voltada para os elementos mais leves, típicos do foco da química orgânica da época.[10]

A opinião de Dirac sobre o papel que a mecânica quântica relativística desempenharia nos sistemas químicos está errada por duas razões. Primeiro, os elétrons em orbitais atômicos “s” e “p” viajam a uma fração significativa da velocidade da luz. Em segundo lugar, os efeitos relativísticos dão origem a consequências indiretas que são especialmente evidentes para os orbitais atômicos d e f.[8]

Tratamento qualitativo[editar | editar código-fonte]

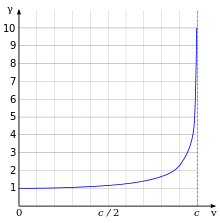

Um dos resultados mais importantes e familiares da relatividade é que a massa relativística do elétron aumenta à medida que

- / G* = = [ ] ω , , .=

onde são a massa de repouso do elétron, velocidade do elétron e velocidade da luz respectivamente. A figura à direita ilustra esse efeito relativístico em função da velocidade.

Isto tem uma implicação imediata no raio de Bohr (), o qual é dado por

- / G* = = [ ] ω , , .=

onde é a constante reduzida de Planck e α é a constante de estrutura fina (uma correção relativística para o modelo de Bohr).

Em química, a teoria dos orbitais moleculares (TOM) é um método para determinar estruturas moleculares nas quais elétrons não são atribuídos a ligações químicas individuais entre átomos, ao invés disto são tratados como movimentos sob a influência do núcleo molecular.[1]

Nesta teoria, cada molécula possui um conjunto de orbitais moleculares, onde os elétrons ocuparão um orbital que irá se espalhar por toda a molécula. A criação dos orbitais moleculares corresponde a um novo nível energético que se forma junto com uma molécula, onde os orbitais atômicos dos átomos deixam de existir. Com essa teoria, o modelo de Lewis e de ligação de valência, onde os elétrons eram localizados entre pares de átomos, na TOM todos os elétrons de valência estão deslocalizados na molécula, assim sendo, os elétrons não pertencem a nenhuma ligação química.[2]

Se as nuvens eletrônicas dos dois átomos se recobrirem quando se aproximarem, então função de onda de cada orbital ψf pode ser descrita como uma combinação linear dos n orbitais atômicos χi, de acordo com a equação:[3]

- / G* = = [ ] ω , , .=

Onde cij podem ser determinados pela substituição destas equações pela equação de Schrödinger e pela aplicação do princípio variacional. Este método é conhecido como combinação linear de orbitais atômicos e é bastante utilizado pela química computacional. Uma transformação adicional unitária pode ser aplicada ao sistema para acelerar a convergência em alguns esquemas computacionais.

Essa equação demonstra uma combinação linear de orbitais atômicos (CLOA), onde o número de orbitais moleculares formados deverá ser igual a soma dos números de orbitais atômicos utilizados, a sobreposição dos orbitais atômicos para a criação de um orbital molecular resulta num orbital molecular ligante, que possui menor energia que os orbitais de partida, possui esse nome por contribuir com a redução da energia potencial da molécula quando está ocupado por um elétron. E num orbital molecular antiligante, que possui energia maior que os orbitais de partida, esse nome se dá pela contribuição de aumento de energia potencial da molécula quando ocupado por elétrons. As energias do orbital molecular ligante é menor que a do orbital atômico por um valor de Δ, que é denominado como energia de estabilização, o mesmo equivale para o orbital molecular antiligante sendo sua energia maior.[4]

A teoria dos orbitais moleculares foi visto como um competidor à ligação de valência na década de 1930, hoje foi percebido que os dois métodos são relacionados e que quando generalizados eles se tornam equivalentes.

=

= /

/

G

G

/

/

![{\displaystyle {\hat {F}}(i)={\hat {h}}(i)+\sum _{j=1}^{n}[2{\hat {J}}_{j}(i)-{\hat {K}}_{j}(i)]}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/c762fbfd3d083bef58dbeeb1e282dff781a8b4fb)

Comentários

Postar um comentário